7月8日晚11点15分,上海地铁三号线东宝兴路站关闭,上海工程局维保分公司1、3、4号线传输系统更新项目部的杨树森、亓伟科、聂顺涛、陈豆栋、蒋靖宇早在1个小时前就在站外做准备了,倒缆、盘缆、标记缆线的上下行方向。此时,赤峰路站外,朱易、马晨、陈博楠也在做着同样的准备。按照事先编制好的施工方案,节省时间,项目部分成了两个小组,各自从赤峰路站、东宝兴路站往虹口足球场站敷设穿引光缆,分别接进通信、民用机房。

上海地铁1、3、4号线建设开通运行时间久,设备老化严重,满足不了当下通信信息传输需求,而且存在一定的安全隐患,亟需改造更新。项目部面对的是1号线全线区间的28座车站,2座车辆基地,1座控制中心,3号线全线区间的29座车站,2座车辆基地,1座控制中心,4号线全线区间的17座车站(不含共线段),1座车辆基地,1座控制中心,负责传输机柜、传输网管终端设备的安装,传输网络应用接口测试、开通的配合,还有三条地铁线全线及换乘车站间光缆敷设、机房引入,既有区间缆线整治等工程。

三条线路都是既有线改造,又都是极为繁忙的主要地铁线,缆线的敷设穿引不能影响地铁正常运行,项目部只能在周二、周五地铁停运之后的晚间0点到第二天凌晨3点半间在轨道上施工。时间紧,任务重,人员少,是项目部面临的难题。工程于4月15日正式开工,到7月8号,虽说是两个多月了,但是实际上缆线敷设引入的施工时间只有23天。项目部充分利用好有限的施工时间,编制施工计划,目前已经完成了三号线正线段(上海南站到江湾)的通信、民用光缆的敷设,拆除既有漏缆20千米,完成了3、4号线网管中心搬迁,及各站点OFD机柜的安装。根据施工计划,1、3号线正线和4号线将于2016年底完成,整个传输系统更新改造工程于2017年底完工。

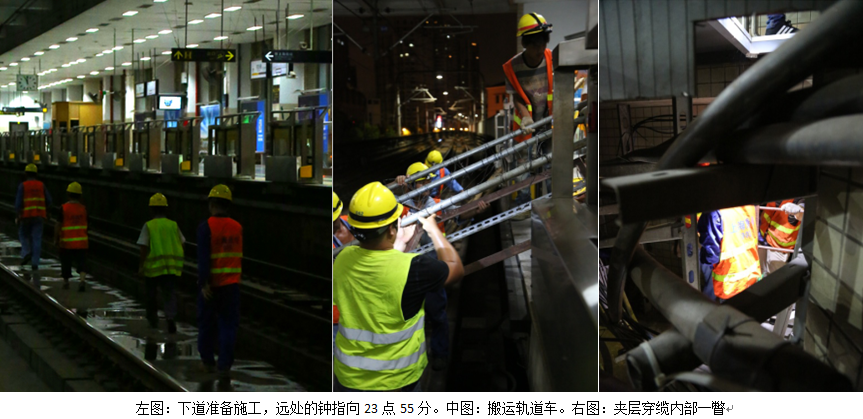

晚12点,东宝兴路站的屏蔽门全部打开,项目部成员们按照既定分工开始了各自工作。聂顺涛带领两个人沿东宝兴路站走到虹口足球场站,剪断废缆,拆除卡具。陈豆栋、蒋靖宇分别带领一组队伍敷设光缆,负责指导和监护,整个敷设过程中他们两个人要做的最重要也是最关键的工作是进入站台底部夹层穿缆。此时此刻,赤峰路站朱易带领的马晨等人也开始了同样的工作。

夹层穿缆,是指站台下方轨道两边不能有缆线明线,必须把光缆从站台下内部穿过,然后引到外面。有站台底部夹层,也有车站顶部夹层,在天花板里。无论是上面的还是下面的,这些夹层,最窄的地方只有五六十公分左右,而且内部缆线多,有突出的放置缆线的钢架,留给实际作业的空间范围极小。“即便像我这样瘦的人,一个人侧着身都很难通过,动作大了很容易被刮伤,更不要说在里面放缆,扎缆了。”项目部负责人杨树森说。每每在夹层中穿缆,每隔10米进行捆扎,每隔百米设置标牌,就如同戴着镣铐跳舞,必须小心翼翼,且高质量地完成。陈豆栋、聂顺涛、马晨是去年刚分配到维保公司的,经过一年的历练,他们都已经能独立进入夹层穿缆了。等再在东宝兴路看见他们的时候,白净的脸上多了一层隐隐的灰色,这是夹层穿缆的必然结果,夹层内部基本不会被清扫,走一遍就会成“灰人”。

0点10分,安排好东宝兴路的工作,杨树森开始往赤峰路站方向走去,他要每一个站都看一遍,检查一下民用机房、通信机房的设备,还有人员是否到位。只是这么走着,我们1点20多才到赤峰路站,一个多小时,而坐地铁仅仅十分钟。走过去的时候,天又下起了雨。杨树森不在意雨,倒是对起风很满意,“吹个风,干活会舒服些。下雨嘛,小意思了,这段时间每逢敷缆就下雨,习惯了。别说下雨,就是下刀子,我们今天也要干完。施工要点不容易。”梅雨季节,雨水多,也给施工带来了一定的麻烦,即使穿着雨衣也会里里外外都湿透。

在赤峰路站通信机房,马晨正在组织人把光缆放进机柜,大概10米左右的三根缆线,四个人分段抓着,听口令,一点一点地通过夹层送到楼上。线缆穿引完毕,马晨则在0.5平米的空间里理线、绑扎。机柜间的空间不大,只能容得下马晨蹲下,不过,他说:“这几个站机房还算是宽敞的。”

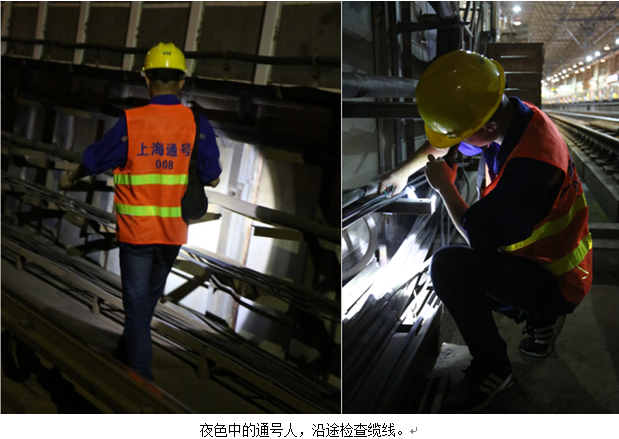

赤峰站工程进度很快,杨树森放心地返回东宝兴路,返回途中他沿途检查绑扎的电缆和放置的标志牌。用他的话讲,“这牌子上可印着中国通号上海工程局,扎得好,摆得正,是长脸。”注重细节,严谨细致,体现的正是通号的精神。快到东宝兴路站的时候,遇到了聂顺涛,他正在沿线检查,手里拿着一段2米左右的被遗忘在轨道上的废缆,还时不时地弯腰捡起拆卡具时掉落在轨道边的螺丝和铁片。

7月9日,凌晨2点20分,再次回到东宝兴路站,三个站点所有的轨道施工全部完成。在杨树森看来,今天可以“早点”回去休息了。由于施工点只能是在周二、周五晚间到第二天凌晨,项目部经常是白天时候调查敷设穿引位置,在机房安装设备柜和敷设完成的缆线成端,这两天的晚上还要接着干活,所以周二、周五“白加黑”是正常的。杨树森介绍说:“有时候48小时,我们只能休息5、6个小时。”如果能够在凌晨3点回去休息,已经算是“早”了。然而,事与愿违,困难来了。亓伟科来电话,“缆线送到了一层,但是无法通过缆井送到负一层,而且从负一层到民用机房也没有现成通道。”

接到电话后,杨树森立刻前去检查缆井和负一层的建筑构造。杨树森他们之前在东宝兴路站敷设过缆线,这会儿的拦路虎,以前就遇到过,可以钻孔穿缆,经过大家讨论,跟地铁方面沟通,确定钻孔位置后,就立马开工。钻孔,说起来简单,但由于墙体是混凝土结构的,两个孔洞花费了4个小时才打通。

6点15分,“啪”的一声,最后一点一公分厚的圆形墙块掉了下来,简直是冲锋的号角。一夜没睡,胜利在望,这支年轻队伍的小伙儿们此时抖起了精神,全体上阵干活儿,理缆线,绑线,扎标签,每道工序都做得认真细腻,并没有因为疲惫而敷衍了事。

7点了,马晨和蒋靖宇手机闹钟响了。五分钟之后,一阵警报似的滴声持续响了起来,每个人都觉得是机房里的声音,一直注意探源。后来,爬在天花顶上扎缆的杨树森才发现是自己的闹钟。然后,大家就一直调侃,“你怎么这么晚才起床,我们闹钟都响过了。”经过专业训练和锻炼的队伍是高效的,10分钟,大概200多米的机房缆线全都理顺扎好。这支年轻的队伍用高效严谨诠释着通号的精神。是的,队伍很年轻,杨树森和朱易是负责人,但也就28岁,今天干活的8个小伙子,平均年龄也就二十七岁,都具有本科或大专学历,维保公司选择组建这样一支年轻化的队伍,有出于锻炼新人,培养人才的考虑。通宵奋战,不嫌苦,不怕累,有韧劲,有耐力,在笔者看来,这支年轻的队伍是有凝聚力的,有着年轻人的倔强和不服输,干活时能拧成一股绳,一起战斗到最后,战斗到天明。

收拾好各自的工具,大家像往常一样,坐上地铁抢修车,返回维保公司。为了及时完成这次所放全部光缆的成端工作,星期天,队伍又全体出动了。

附项目部成员简介:

仇建荣,45岁,参加工作13年;陈博楠,30岁,参加工作6年;蒋靖宇,29岁,参加工作5年;朱易,28岁,参加工作5年;杨树森,28岁,参加工作5年;亓伟科,27岁,参加工作5年;马晨,25岁,参加工作1年;陈豆栋,24岁,参加工作1年;聂顺涛,26岁,参加工作1年。